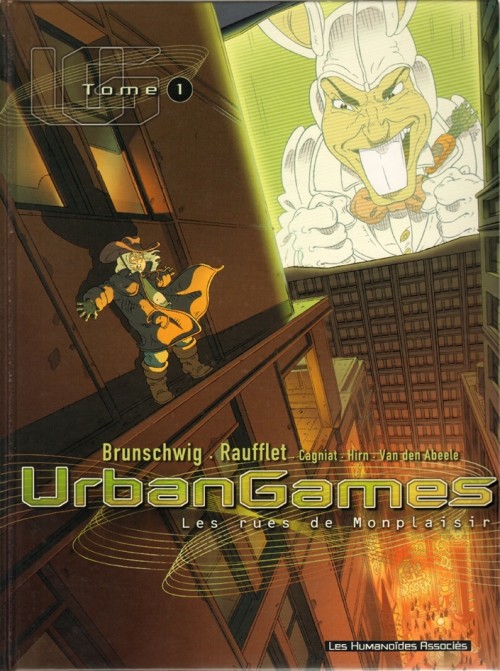

Bienvenue à Monplaisir ! Sur 300 000 hectares, avec deux niveaux d’accès et près de 18 millions de visiteurs quotidien, Monplaisir est le plus grand parc d’attraction de la galaxie ! À l’entrée, chaque visiteur est dirigé à la “costumerie” où il troquera son costume civil contre l’un des 400 000 déguisements mis gratuitement à sa disposition. À l’intérieur, tous les plaisirs l’attendent. Mais Monplaisir n’attire pas que des visiteurs en mal de divertissement, de nombreux voleurs y viennent pour tenter leur chance. Las, les robots d’A.L.I.C.E., le système informatique qui gère la ville veillent au grain et rares sont ceux qui arrivent à partir avec leur butin. Seuls les meurtriers et les violeurs sont poursuivis par des flics humains, la brigade des Urban Interceptor. Et, parce que tout se finit en jeu dans ce parc, les arrestations sont filmées en direct et font l’objet de paris. Le jeu, animé par le maître de Monplaisir, Springy fool, est sans limite et se termine souvent par la mort d’un des participants. Zachary Buzz vient justement d’arriver en ville pour y intégrer la brigade. Il rêve de justice. Il va vite déchanter.

A l’occasion de ses 30 ans de bande dessinées, Luc Brunschwig vous propose de revenir sur les raisons de la création de Urban.

« Nous sommes en 1982. J’ai 15 ans… je suis un élève plutôt dans le haut du classement, mais je ne trouve rien dans l’école qui me motive réellement… En fait, la seule chose qui illumine mes journées c’est la bande dessinée et surtout les comics… les histoires de ces personnages incroyables me touchent bien davantage que tout ce qui se passe autour de moi (si on oublie la fille inatteignable dont je tombe systématiquement amoureux et qui me dit tout aussi systématiquement que je suis un « ami » formidable).

Depuis 4 ans déjà (depuis mes onze ans, donc), je sais que je veux en faire mon métier sauf que… je n’ai pas vraiment de projet… aucune idée forte et un peu personnel qui pourrait faire le bon sujet pour m’affirmer dans ce milieu.

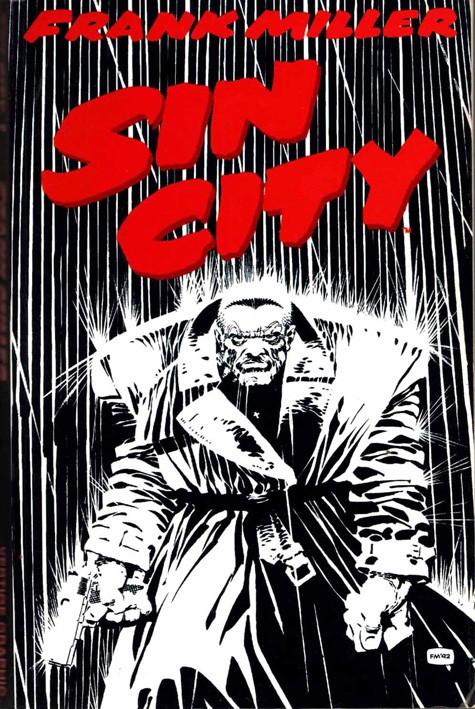

Je suis aussi un ado de son temps (enfin dans certains aspects, moins dans d’autres) … en 1982, on écoute du Hard Rock, on écoute ACDC et je fais comme tout le monde… J’achète Hells Bells, je m’en imprègne, puis je remonte leur discographie, et je tombe sur un morceau de Bon Scott qui me fascine littéralement : Sin City. J’en aime la musique, la voix étrange mi aiguë, mi rocailleuse du chanteur, un peu moins les paroles qu’un Anglais maladroit m’interdit de comprendre vraiment. Surtout j’en aime le titre : Sin City. La cité du vice… Voilà qui a de quoi ouvrir la porte à tous les fantasmes de l’ado que je suis alors.

C’est aussi l’époque où on se passe à la récré les numéros de Métal Hurlant et de Pilote… C’est un choc presqu’autant que les comics l’ont été… découvrir Bilal, Corben, Moebius, l’Incal, The Long Tomorrow… c’est découvrir une BD plus adulte, plus charnelle… des femmes, des robots, des vaisseaux, le futur… et puis, c’est aussi l’année de Blade Runner.

Dans ma tête le titre Sin City se pare d’images dignes de Métal… une ville futuriste déliquescente ressemblant à un Las Vegas gigantesque… un homme, un détective privé, allongé sur un lit dans sa chambre étrangement ancienne et attendant son heure, des ordures dans des rues sales, sur lesquelles courent de rats faméliques, avant que brusquement, le tas d’ordure disparaisse, désintégré, des robots qui sortent du sol dans une ferme comme des monstres Lovecrafetiens mais mécaniques… peu ou prou, on retrouvera les images qui m’obsédaient à cette époque lointaine dans la version final d’URBAN, quelques 30 années plus tard.

Dans ma tête le titre Sin City se pare d’images dignes de Métal… une ville futuriste déliquescente ressemblant à un Las Vegas gigantesque… un homme, un détective privé, allongé sur un lit dans sa chambre étrangement ancienne et attendant son heure, des ordures dans des rues sales, sur lesquelles courent de rats faméliques, avant que brusquement, le tas d’ordure disparaisse, désintégré, des robots qui sortent du sol dans une ferme comme des monstres Lovecrafetiens mais mécaniques… peu ou prou, on retrouvera les images qui m’obsédaient à cette époque lointaine dans la version final d’URBAN, quelques 30 années plus tard.

Ce que vous ignorez cependant, c’est que j’ai personnellement dessinée au moins deux versions de la planche 1 de ce qui s’appelait encore Sin City… avant de me dire que mes maigres compétences de scénariste et de dessinateur n’étaient franchement et de très loin pas à la hauteur de ce pharaonique projet (retenez bien cette idée, elle reviendra très régulièrement tout au long de cette longue saga).

Du coup, et sans regret, je remise l’idée en espérant pouvoir la reprendre un jour parce qu’elle me botte (même si je ne sais pas encore trop bien quoi en faire).

6 ans se passent. Nous voilà en 1991. Je viens de démarrer mon tout premier projet – Le Pouvoir des Innocents – aux Editions Delcourt. On me demande si j’ai d’autres idées en tête ? La seule qui a un peu d’ambition est ce Sin City qui revient me hanter régulièrement. Je me glisse donc derrière ma machine à écrire et je leur écris un synopsis complet du premier volume.

J’envoie tout ça à Guy Delcourt. Bien sûr, en voyant le titre, il s’esclaffe (on ne saurait lui en vouloir). A cette époque, je suis censé être l’un des plus gros fans de Frank Miller vivant sur le territoire français (voir son plus grand fan existant sur Terre). Jamais drôle de passer pour une bille, mais ne lisant pas l’anglais et ne fréquentant pas les revendeurs français de comics, j’ignorais que mon idole était en train de publier aux States ce qui allait devenir un de ses chefs d’œuvre.

Les rires retombés, Guy Delcourt s’attelle à la lecture du projet. Je précise que Guy affichait à l’époque une certaine condescendance à mon égard (j’étais jeune, je souriais beaucoup, ce qui me donnait sans doute l’air d’un gentil ahuri), convaincu sans doute que les qualités qui l’avaient enthousiasmé sur Le Pouvoir des Innocents étaient dues en grande partie à la participation de Laurent Hirn à l’écriture du scénario. Sauf que… sauf que… il retrouve dans le Sin City de Brunschwig (hahaha) le talent qu’il avait vu dans Le Pouvoir. Bigre ! Je suis donc bien un vrai scénariste. Du jour au lendemain, le ton change et on m’accorde soudain des attentions qu’on ne m’avait jamais manifestée jusque-là.

Sin City devait donc être le scénario de ma consécration… Oui, il aurait dû, mais j’imagine que ça aurait été trop simple comme ça. Et Dieu sait que « simple », ça ne l’a pas été !

Écrite pour Ciro Tota (qui ne pourra la réaliser, parce qu’il est pris à plein temps sur Aquablue), l’histoire va connaître un sort aussi malheureux que désespérant. L’histoire (rebaptisée dans l’intervalle Urban Games) est aussi complexe que je l’avais subodorée lorsque j’avais 15 ans. Il y a dans cette histoire de l’émotion et de la psychologie, de la relation humaine et sociétale (comme dans toutes mes autres histoires), mais aussi de l’architectural grandiose (le fameux Las Vegas futuriste puissance mille que je finirais par baptiser Monplaisir) et aussi, tout un tas de robots de formes et de tailles très différentes.

Quelqu’un m’a dit un jour qu’il n’y avait que Moebius pour arriver à créer et exprimer toutes ces choses. Un autre m’a dit que David Lloyd serait parfait pour donner l’aspect faussement festif de cette cité (ce sont les coulisses dudit Las Vegas qui forme le sujet et l’intérêt de cet Urban Games). En tout cas, il aurait fallu quelqu’un de cette trempe-là… Or, je n’avais que 24 ans, et on ne marie pas un jeune scénariste de 24 ans avec un vieux briscard revenu de tout (enfin, on pourrait, mais on ne le fait pas). On l’acoquine avec des gens de son âge pour le meilleur et dans ce cas-là, pour de furieux et délétères désastres artistiques et humains.

Quand je dis « délétère », c’est que Urban a brisé, sinon des vies, du moins des carrières.

Un des premiers à avoir tenté sa chance est un jeune dessinateur repéré par Delcourt lors d’un concours organisé par le festival de Sierre, Guy nous met en rapport sans tarder. On se voit souvent (la chance veut qu’il habite près de chez moi). On cause beaucoup et on semble bien se comprendre sur les enjeux et la manière de le retraduire graphiquement. Puis, il attaque les planches et très vite, quelques erreurs de narration apparaissent.

J’essaie de l’aider à corriger ses fautes, mais curieusement, mes conseils semblent totalement le déstabiliser, à tel point qu’il finit par perdre toute confiance en lui et toute notion de son métier.

Au bout de quelques semaines, il n’est plus capable de réaliser une planche qui se tient.

Je finis par lui avouer que je ne vois pas où tout cela nous mène et je demande à Laurent Hirn (maitre es-narration) s’il accepterait d’encadrer le garçon pour lui redonner un peu d’élan. Il accepte, mais rien n’y fait. Les conseils de Laurent comme les miens semblent complètement dérouter notre dessinateur. Guy Delcourt propose à son tour de l’encadrer mais les résultats sont de pires en pires, sans que personne n’arrive à comprendre pourquoi. On finit par se séparer, sans doute pas bons amis, mais en bon terme.

Ce que j’ai oublié de vous dire, c’est qu’il était en dernière année aux Arts Déco de Strasbourg quand tout cela s’est produit. Arrive le moment pour lui de passer son diplôme. Il parle au jury de ses expériences professionnelles à commencer par ce monde de la BD qui vient de le rejeter. Il en parle de façon si amère et négative, que le jury s’en émeut et le juge incapable de naviguer dans un univers pro. Ils lui refuseront son diplôme. Sans projet, sans diplôme, ce dessinateur n’est jamais réapparu dans le petit monde de la BD… première victime du projet maudit de Luc Brunschwig.

Il y en aura bien d’autres, malheureusement…

Avant de poursuivre l’histoire (tragique) d’Urban, il faut que je vous parle quelques instants de Sébastien Gnaedig, l’homme qui préside aujourd’hui à la destinée éditoriale de Futuropolis (vous verrez, ce n’est pas sans lien avec notre sujet, tout au contraire).

Je connais Seb depuis 1992, année de son arrivée aux Editions Delcourt au poste de chef de fabrication. Le chef de fab est, vous le savez, l’homme en charge de l’impression de nos bouquins. Seb était à l’époque ce qu’il est aujourd’hui encore (Dieu merci !) : une sorte de Zébulon virevoltant et chaleureux fourmillant d’idées, le sourire aux lèvres et l’œil qui frise. Il devint très vite une des personnalités les plus attachantes des éditions Delcourt, le type vers qui l’on se dirige naturellement dès qu’on met les pieds chez notre éditeur. En plus de l’énorme sympathie qu’il inspirait, on percevait chez lui un intérêt vif et singulier pour nos albums, ce que ces derniers racontent et la façon dont ils le racontent.

Seb lisait tous les albums qu’il imprimait. Non seulement, il les lisait, mais il nous en parlait, avec pertinence, passion. Je vais en décevoir quelques-uns, mais c’est une chose rare, même dans une maison d’édition. Pour lui, les livres étaient à l’évidence autre chose qu’un produit qui doit se vendre ou un simple objet de distraction. C’étaient des univers, des personnages et personne ne semblait mieux comprendre que lui nos intentions, cette énergie qui nous fait avancer et créer ces mondes imaginaires.

Il les lisait, oui. Mais en 1996, coup de tonnerre. On découvre par la bande que Sébastien va quitter Delcourt pour les Humanoïdes Associés. Choix qui peut sembler surprenant, mais en nous renseignant, nous finissons par découvrir que les Humanos lui offre non pas un poste de chef de fabrication, mais un poste de directeur littéraire, évolution que Delcourt ne pouvait lui proposer.

En juin, Seb s’en va et nous laisse orphelins. Pire, il nous quitte sans un mot, nous laissant dans la confusion la plus totale.

Et puis, en août de la même année, je reçois un coup de fil de mon ami… joie ! Joie d’autant plus grande qu’il me parle de ses nouvelles fonctions, des pistes qu’il souhaite explorer et de sa volonté de travailler avec moi (envie plus que partagée, vous vous en doutez, même si à l’époque planait un tout petit doute : Seb était un brillant chef de fab qui a fait la réputation des éditions Delcourt. Il parlait aussi très bien de nos albums, mais tout cela suffisait-il pour faire de lui un bon directeur de collection ? Bon, je lève tout de suite le suspens, vous savez tous où le bonhomme en est aujourd’hui.

Le premier projet que je lui propose, c’est Urban Games (ça y est, on y arrive). Ça fait 5 ans que Delcourt l’a entre les mains, qu’il n’arrive à rien, je commence à me dire qu’il est plus que temps d’explorer de nouvelles pistes. Et puis, Urban, c’est un récit de SF et les Humanos, ben, c’est ce qu’on faisait de mieux dans le genre à l’époque. Seb, qui n’avait jamais eu vent du projet chez Delcourt, le lit et s’enthousiasme aussitôt. Surtout, ce qui est excitant avec lui, c’est qu’il se met à parler du projet avec une compréhension parfaite de l’univers, des personnages et des intentions et un regard très pertinent sur la façon dont tout cela est mis en œuvre. Et puis, on se met à parler de la façon dont on va réussir à donner vie à ce fichu projet qui semble irréalisable pour tous ceux qui l’ont eu entre les mains (à l’époque, plus d’une dizaine de dessinateurs ont tenté des essais, sans se montrer convaincants).

Puisqu’il semble difficile, voire impossible pour une seule personne de relever tous les défis imposés par Urban Games et son mélange d’humanité et de Las Vegas futuriste, pourquoi ne pas lever une équipe pour que chacun de ses membres assume l’une des difficultés ?

C’est l’époque où le manga commence à s’implanter en France, où Jean-David Morvan et ses potes développent chez Glénat des histoires sur des formats inédits de 150 pages en bossant en équipe (un dessinateur, un story-boarder et un designer). Je propose à Seb de faire de même, en adaptant Urban Games a un récit plus dilué et en profitant de cette dilution pour mieux développer la richesse de l’univers graphique de la série.

À cette époque, je travaille avec Laurent Hirn sur Le Pouvoir des Innocents dont les talents de metteur en scène font l’admiration de tous. Je lui demande de devenir notre story-boarder. Hirn a été l’un des premiers lecteurs du projet. Il le connaît depuis longtemps et a envie de m’aider à le mener à bien. Il dit « oui ». Idem pour Laurent Cagniat. À l’époque, nous travaillons ensemble sur Vauriens et le sujet d’Urban le séduit beaucoup même s’il n’a pas le temps d’en être le dessinateur principal. Par contre, Cagniat adore imaginer de petits objets, des décors… Il sera notre designer.

À l’époque toujours, je me suis installé en atelier avec deux amis sur Strasbourg. Parmi eux, un certain Jean-Christophe Raufflet, qui a un grand talent de cartooniste qui semble tout à fait approprié pour l’univers déjanté et élastique d’Urban Games. Je lui fais ma demande. Il écarquille de grands yeux, sourit comme un gamin à qui l’on vient d’offrir un gros Meccano à Noël. Il dit oui, avec enthousiasme…

Ce qui n’a fait ni son bonheur, ni le nôtre… En mars 1997, nous signons enfin Urban Games (ça fait déjà 6 ans que j’en ai écrit le scénario) convaincu d’être enfin engagé sur les bons rails avec une « « dream team » aux commandes que plus rien ne pourra arrêter. Nous signons dans un format manga, soit 150 pages, avec un petit prix de planche, cohérent cependant avec notre objectif de faire au minimum une page par jour (objectif qui semble facile à atteindre avec un storyboarder, un designer et un dessinateur combinant leur énergie) sans nous rendre compte que nous courons à la catastrophe.

1ère erreur – alors que nous demandons un petit format d’album dans l’esprit du manga, Sébastien Gnaedig, notre directeur de collection, nous propose au contraire un grand format. Son argument : puisque 3 dessinateurs bossent sur la série, que les designs promettent des décors monumentaux et chatoyants, autant que les lecteurs aient un format qui leur permette d’en apprécier la somptuosité.

L’argument semble valable et nous le suivons avec enthousiasme sur ce terrain. Ce que ni Sébastien ni nous n’avons prévu, c’est que mon découpage façon manga (au maximum 4 ou 5 cases par pages) sur un grand format allait donner lieu à des cases bien plus grandes que dans une BD classique (où le nombre de cases varie entre 6 et 9 en moyenne)… des cases géantes que Jean-Christophe Raufflet, le dessinateur (dont c’était le premier album et qui voulait à tout prix faire bonne impression) allait s’empresser de remplir de mille et un détails (débordant en cela sur le travail de Laurent Cagniat, le designer), des détails justifiés par les riches décors de la cité post-Las-Vegas, mais chronophages bien au-delà du raisonnable.

Du coup, d’une journée de travail pour chaque planche, on est passé à une semaine voir plus pour un prix qui ne prenait pas du tout en compte cette donne. Très vite, la situation financière de Jean-Christophe est devenue intenable. Plusieurs fois, il a tenté de renégocier son prix de planche pour se donner de l’oxygène. Sébastien l’a écouté, compris, a cédé une première fois, mais quel que soit le prix offert, il n’était jamais à la hauteur du temps que Jean-Christophe investissait (à tort ou à raison ?) dans ses pages.

Rapidement, un sentiment d’être sous-payé, de ne pas être soutenu et compris, s’est emparé de lui. Travailler sur Urban Games est devenu une souffrance à tous niveaux. Avec en plus l’obligation d’accepter de menus travaux annexes pour faire entrer un peu de sous. Le projet s’est mis à patiner furieusement. Il devait être réalisé en un an à une cadence stakhanoviste. Deux ans plus tard, on en est à peine au quart des 150 pages prévues. On cherche une solution pour sortir de la crise. On choisit de couper l’album en deux pour en rendre la pagination moins oppressante pour Jean-Christophe. Arrivé à la fin du tome 1, au bout de 3 années de crises, de doutes et de difficultés financières permanentes, Jean-Christophe décide de jeter l’éponge et de quitter le monde de la bande dessinée en jurant de ne plus y remettre les pieds.

2ème erreur – L’idée de diluer la narration en une narration manga. Enfin quand je dis « manga », je devrais dire pseudo-manga, car je n’en lisais que très peu à l’époque et je n’avais qu’une idée très imprécise de ses codes et de l’intérêt que cette narration particulière pourrait m’offrir. Et puis, soyons honnêtes, mon écriture habituelle, c’est tout sauf du manga. C’est plutôt du concentré que de la dilution.

Du coup, l’écriture de ce premier tome d’Urban Games n’était pas très juste. Elle était même carrément hésitante, imparfaite et en a étonné (désagréablement) plus d’un qui se retrouvaient à avoir moins à manger sur 80 pages que dans un de mes 54 pages habituelles.

Et puis, ce passage en cours de réalisation de 150 pages à 80 a fait que la dilution de l’histoire était encore plus apparente, puisque le rythme que nous avions adopté était celui d’un gros volume. Or, de ce gros volume, on ne présentait finalement que la moitié des pages réalisées, soit juste la moitié d’un début d’histoire sur 80 pages.

3ème erreur – comme il s’agissait d’une histoire d’anticipation, j’ai jugé (à tort) qu’il était nécessaire d’utiliser ce premier album pour planter le décor et le système de relation sociale à l’intérieur de la cité, avant de passer à l’aventure humaine… la mise en place est, de fait, trop longue et pendant trop longtemps, les personnages restent des silhouettes qui s’agitent un peu vainement et dans tous les sens. On ne se pose d’ailleurs sur aucun d’eux en particulier. On saute allègrement de l’un à l’autre, autant de mauvaises idées que je déconseillerais aujourd’hui vivement à un scénariste débutant.

Enfin bon, il doit y avoir encore deux, trois erreurs monumentales que je pourrais développer, mais vous avez déjà compris que le résultat de ce premier tome était tout sauf à la hauteur de ce qu’on en espérait. Sans Jean-Christophe pour continuer l’aventure, bourrelé de doutes sur les qualités (ou plutôt leur absence) de mon écriture, incapable de trouver un repreneur pour le dessin (même si Laurent Hirn et Laurent Cagniat se sont, un temps, offerts de reprendre le dessin), le projet est mort avec ce tome 1.

Que d’énergie, de talent et de temps investis en vain. Les choses auraient pu en rester là… Mais Urban semblait ne pas vouloir mourir comme ça…

Les choses auraient pu en rester là. Mais, non, on ne se trimballe pas un sujet d’histoire pendant 30 ans, sans que ça revienne vous titiller l’âme, comme une histoire d’amour qui refuserait de mourir.

Soyons honnêtes : toutes les erreurs commises sur le tome 1 d’Urban Games (sorti en octobre 1999 aux Humanoïdes Associés), je ne les ai pas comprises à la seconde où tout s’est effondré. Il a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années de digestion pour comprendre qu’il n’y avait pas de malédiction dans ce qui s’était passé, mais plusieurs erreurs humaines tout à fait corrigeables.

Mais bon, j’avais perdu dans l’aventure de ce premier tome Jean-Christophe Raufflet, le dessinateur, qui était à l’époque l’un de mes meilleurs amis. Il me semblait que rien ne pouvait justifier une telle perte, surtout pas un récit fictif aussi brillant soit-il (et encore, j’étais très loin d’être convaincu de mon talent dans cette affaire).

Longtemps, j’ai traîné mon amertume. Un jour, j’ai même décidé de retrouver tous les documents en relation avec Urban Games et de les détruire pour ne plus jamais avoir à être confronté à ce projet stupide. Mais avant d’en finir, j’ai voulu relire l’histoire une dernière fois… Et, comme une andouille, je me suis laissé captiver par mon propre récit.

J’ai enfin réalisé que c’était moi qui m’étais trompé dans ma façon d’aborder le sujet, que le fond de l’intrigue, les personnages, les thèmes développés, tout cela méritait qu’on s’y arrête. C’était d’autant plus criant qu’en général, il n’y a rien de plus obsolètes que les idées d’anticipation… Or là, près de 20 ans après avoir été conçues, ces idées restaient sinon d’actualité, du moins tout à fait pertinentes, même si elles demandaient quelques aménagements.

C’était en 2003, et j’ai imaginé Urban tel que j’aimerais le lire à ce moment-là, avec mon expérience de scénariste un peu plus chevronné. Et ce que j’ai imaginé m’a plu. Plu au point de l’écrire. Et de le proposer à nouveau à Sébastien, qui était devenu directeur de collection chez Dupuis (surtout afin de voir ce qu’il en penserait… Avais-je véritablement amélioré l’approche de cette histoire ?).

Sébastien s’est montré enthousiaste une fois encore. D’une approche un peu vide, on était passé à quelque chose de beaucoup plus intime, en abordant le récit du point de vue d’un seul personnage, celui de Zach, le jeune fils de fermiers qui depuis son enfance veut devenir flic, et qui rejoint la seule ville encore présente sur Terre pour incorporer leur académie de police. L’apparente bonhomie de la cité s’effaçait pour une noirceur plus marquée, le regard sur notre monde en 2050 gagnait enfin en profondeur ce qu’il perdait en mouvements confus et désordonnés.

Malheureusement, deux nouveaux problèmes venaient s’opposer à la remise en œuvre d’Urban : les droits de la série étaient entre les mains des Humanoïdes Associés et la maison connaissait des difficultés de paiement chroniques vis-à-vis de ses auteurs. Travailler avec eux aurait été une galère que je ne voulais imposer à aucun dessinateur.

Et puisqu’on parle du dessinateur, avec qui aborder ce nouveau défi ? Les difficultés graphiques qui se posaient depuis le début n’avaient pas changé, tout au contraire… J’ai tenté quelques approches : Serge Pellé (dont certaines recherches pour Urban lui ont permis de mettre en place l’univers d’Orbital qu’il signe aujourd’hui avec Sylvain Runberg chez Dupuis), David Nouhaud (dont je scénarise la série Car l’Enfer est Ici), Daniel Acuna (brillant dessinateur espagnol travaillant pour DC et Marvel) et Niko Henrichon (l’excellent dessinateur chez DC de Pride of Bagdad)…

Leur talent se heurtait à certaines difficultés du projet ou plus prosaïquement à des problèmes d’emploi du temps ou tout simplement au fait qu’on ne trouvait pas de solution pour faire sortir les droits de chez les Humanos.

Et puis Roberto Ricci m’a envoyé un message en novembre 2008 pour me demander si je n’avais rien à lui proposer ; au moment où Robert Laffont était sur le point de fermer son pôle bande dessinée, où il réalisait Moksha, sa seule série en cours.

Je me dois, une fois encore, d’être honnête. Je connaissais bien le travail de Roberto et une seule chose me laissait penser qu’Urban pouvait être un projet pour lui : sa façon organique et très sombre de dessiner les villes… Pour le reste, je nourrissais pas mal d’incertitude sur sa façon de représenter les personnages, qui me paraissait parfois trop inconstante, mais bon…

Urban était le seul projet que j’avais sous la main qui aurait pu lui correspondre. Au pire, il allait dire « non » alors pourquoi ne pas tenter une fois encore ma chance ? On n’est jamais à l’abri d’une heureuse surprise, même si honnêtement, ça faisait belle lurette que je n’attendais plus d’heureuse surprise du côté d’Urban…

Roberto a lu le projet dans l’heure qui a suivi. Il m’a tout de suite dit « oui ». Il était d’autant plus surpris de dire « oui » qu’après les Âmes d’Hélios qu’il avait réalisé quelques années plus tôt chez Delcourt, il s’était juré de ne plus refaire un projet de SF. Mais pour Roberto, ce n’était pas un projet de SF comme les autres, ce qui déjà me rassurait sur la pertinence de relancer Urban… Pour lui, c’était du Brunschwig en SF, mais c’était avant tout du Brunschwig !!!

Restait encore l’essentiel : voir ce qu’il allait faire graphiquement de ces personnages et de cet univers.

Le premier personnage auquel il a voulu s’attaquer était le personnage principal, Zach. Qu’en gros, je lui définissais psychologiquement comme une espèce de grand enfant naïf, élevé loin du monde, épris de justice, mais d’une idée de justice simplissime, issue de sa vision d’un dessin animé intitulé Overtime, dont le héros remontait le temps pour punir les criminels qui n’avaient pas été condamnés de leur vivant. Physiquement, je le voyais comme un garçon de ferme irlandais, grand, un corps puissant et une espèce de candeur dans le regard… Zach était défini ainsi depuis le début. Mais personne n’avait jamais vraiment su m’en montrer un vraiment convaincant. Même celui de Jean-Christophe, dans la première version éditée, semblait trop sûr de lui, trop baroudeur, pour vraiment bien jouer ce rôle.

Roberto m’a prévenu qu’il allait tenter quelque chose d’un peu hors des codes réalistes, quelque chose de culotté… Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je ne m’attendais vraiment pas à être aussi « bluffé » en ouvrant le mail qu’il m’a envoyé.

Zach était là, enfin… Vous comprendrez aisément pourquoi en découvrant la première planche de l’album. Roberto a su lui donner avec une parfaite justesse, le côté profondément terrien, paysan et candide que personne n’avait su lui donner jusque-là.

Les jours suivants, nous avons continué d’arpenter ensemble les rues de Monplaisir, définissant chacun des personnages principaux, à commencer par la ville elle-même. Chaque recherche venait confirmer l’enthousiasmante accaparation que Roberto avait réussi à faire avec cet univers.

Entre ses mains, tous les éléments qui avaient posé tant de problème durant toutes ces années devenaient pure évidence. Un monde riche, réaliste et cohérent était en train de naître sous mes yeux. Vous allez trouver ça idiot ou un peu prétentieux, mais durant toutes ces années à chercher le bon dessinateur, je n’ai jamais vraiment senti quiconque à la hauteur du sujet…

Avec Roberto, c’est moi, qui aujourd’hui et depuis 10 ans aie peur de ne pas assez bien servir ce faramineux talent dont il fait bénéficier Urban. »

Un immense merci à Luc Brunschwig de nous avoir permis de retranscrire la genèse de la création de Urban.

Retrouvez les articles précédents dans lesquelq Luc Brunschwig évope la création du Pouvoir des Innocents, la genèse de l’Esprit de Warren, l’origine de Lloyd Singer ou celle du Sourire du Clown.